Le Château

Les cuisines

Quelques exemples de cuisines monumentales ont été observés dans des châteaux. Elles sont datées des XIIIe au XVe siècle, ainsi au château de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) ou au palais des ducs de Dijon (Côte d’Or) ou fouillées comme au château de Château-Thierry (Aisne). Il s’agit de cuisines à plan centré, dont la surface avoisine les 81 m2 pour Montreuil-Bellay, 160 m2 pour Château-Thierry et 144 m2 pour les cuisines ducales de Dijon. Ce sont des pièces voûtées dans lesquelles prend place une cheminée centrale carrée entourée de piliers ou d’une colonnade. Le centre de la voûte laisse échapper les fumées à Montreuil-Bellay et à Château-Thierry.

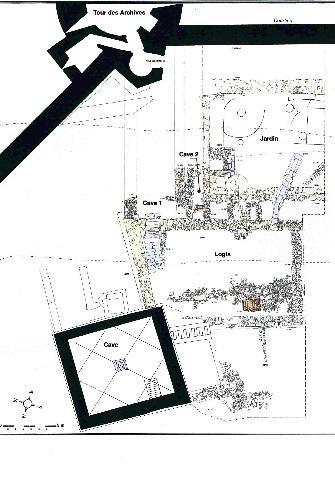

Mentionnée au XVIIe siècle, la cuisine a pu être installée au rez-de-chaussée du logis seigneurial depuis la deuxième moitié du XIVe siècle, date de la construction de ce logis. La pièce mesurait 9,75 m de long sur 7,80 m de large (d’après le texte de 1688) et 6 m selon les fouilles archéologiques, soit 5 toises sur 4 toises et un pied.

La fouille pratiquée n’a pas permis de confirmer cette utilisation, peu de traces en subsistaient. Le texte mentionne la présence de deux cheminées que nous n’avons pas retrouvées.

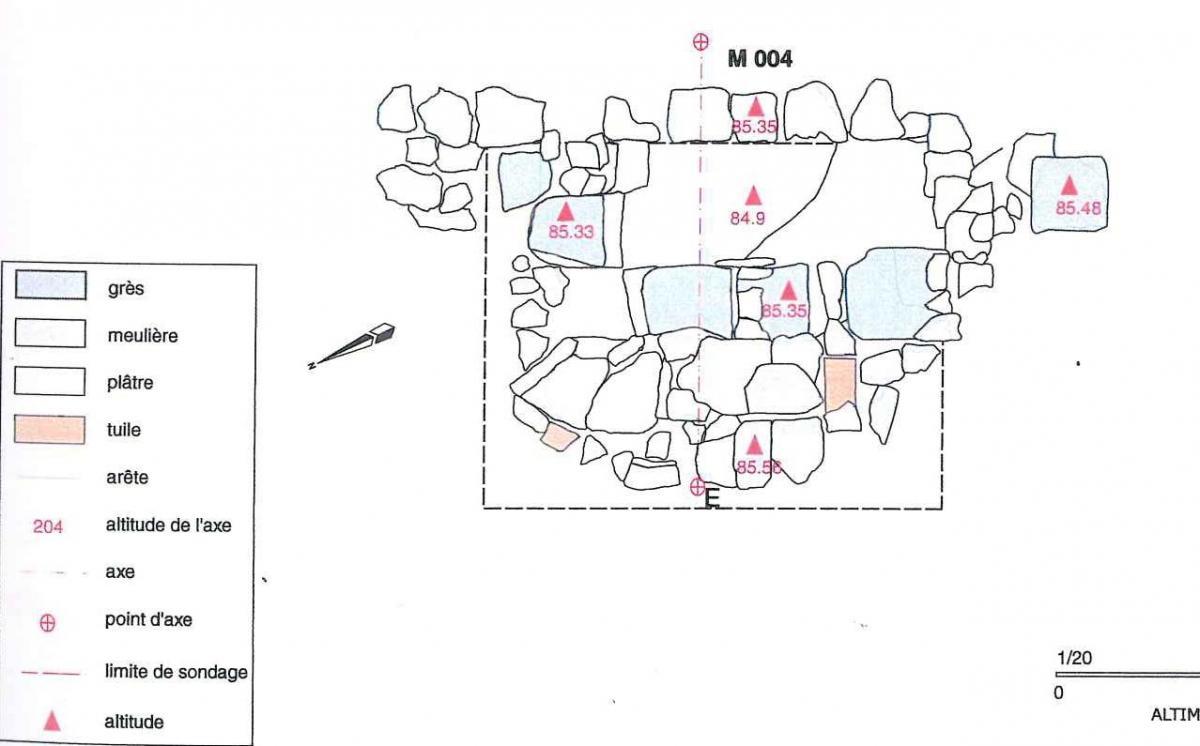

Un seul aménagement y a été fouillé. Il s’agit d’un orifice de 0,85 m sur 0,35 m de côté et de 0,50 m de hauteur, le long du mur oriental du logis. L’orifice rectangulaire est bordé, sur le côté occidental, de pierres de grès formant un demi-cercle. Deux trous de poteaux carrés enduits au plâtre, de 0,10 m de côté, y prennent place et sont distants de 0,40 m. Cet aménagement pourrait peut-être être un évier, dans la mesure où une canalisation située à proximité dirigeait les eaux vers les fossés.

A côté de la cuisine, est mentionnée une salle du commun (article n° 21) de 13,75 m (sept toises) de long sur 8,12 m (quatre toises un pied) de large. Il peut s’agir d’une salle dans laquelle on pouvait prendre les repas.

Une canalisation est construite en pierres de grès légèrement creusée en son milieu. Elle est bordée de deux pierres de grès et recouverte d’une dalle plate, formant ainsi une conduite étanche. Cette canalisation, observée à son départ de la cuisine (cf plan ), se poursuivait jusqu’au mur de courtine. Elle servait sans doute à évacuer les eaux sales de la cuisine vers l’extérieur du château.

Quant à l’eau propre nécessaire à la cuisine, elle pouvait provenir de l’un des deux puits les plus proches : au centre de la cour et près du Donjon, ou encore, au XVIe siècle, amenée par des tuyaux en plomb.

Un escalier monumental droit, situé dans l’angle oriental de la cuisine, desservait deux caves, où l’on conservait sans doute des denrées alimentaires.

Un garde-manger, pièce carrée, est indiqué dans l’inventaire des pièces du château en 1688, article n° 22, à l’opposé de la cuisine. Il était situé derrière la tour Longueville, tour qui abritait un autre escalier permettant de desservir les chambres de l’étage du logis.

Antérieurement, la cuisine pouvait trouver place à un ou plusieurs autres endroits. Les cuisines des châteaux sont souvent situées dans des bâtiments isolés des logis, par crainte du feu.

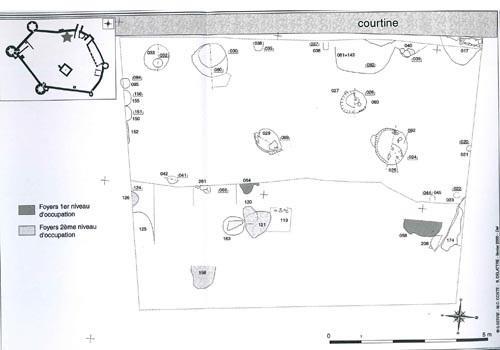

Les fouilles ont mis au jour un espace qui, par ses vestiges et ses structures, pourrait avoir été celui de cuisines. Cet espace est situé à l’emplacement du logis du bailli, contre la courtine sud-ouest. La présence d'une cuisine, dans un bâtiment en pan de bois, dès les XIIe-XIIIe siècles, peut être proposée.

Des trous de poteaux indiquent en effet une architecture en bois faite de poteaux reliés par des cloisons en argile et surmontés de plafonds faits de poutres de bois. Un négatif de sablière basse et des fragments de planches, associées à du torchis, font penser à une architecture de pan de bois.

Les sols retrouvés sont composés de terre très noire, dans laquelle les charbons de bois ont donné la couleur. Ils proviennent des cendres des foyers installés à même le sol. Ces foyers, formant une cuvette, ont rubéfié l'argile du sol. Les foyers sont au nombre de quatre dans un premier niveau et d'un seul dans un sol plus récent.

Les foyers ont été utilisés à des fins culinaires, par la quantité importante de céramique retrouvée : un pot à fond lenticulaire datant du XIIe s. a d'ailleurs été cassé sur place, car il est presque complet.

La cuisine des XIIe-XIIIe siècle peut être mise en relation avec la salle de l’Auditoire, dans laquelle se tenaient les repas festifs. A partir du XIVe siècle, la cuisine est transférée dans le logis seigneurial.

Deux autres logis ont des cuisines indépendantes.

- Dans le logis nord, du sieur Gimat, est indiquée au rez-de-chaussée une grande cuisine (8,77 m sur 6,825 m) avec un four et une cheminée. Le four peut être un four à pain et la cheminée sert pour la cuisson des aliments.

- Dans le logis sud, Logis du Bailli, le rez-de-chaussée est constitué d’une foulerie près de l’entrée du château et une paneterie dans la pièce suivante (actuelle salle d’exposition). La cuisine est à l’étage dans une pièce. La foulerie est la pièce où l’on foule le raisin dans des cuves et par extension, la pièce dans laquelle on conserve les foudres de vin. La paneterie est la pièce dans laquelle on prépare le pain et où on l’enfourne, le défourne et où on le conserve. On y entrepose également la farine pour sa fabrication. La construction en bois et torchis permet d’avoir une atmosphère sèche, propice à cette activité.

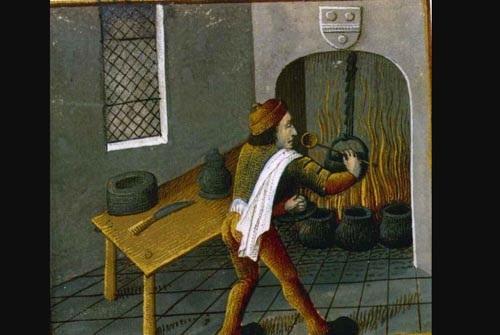

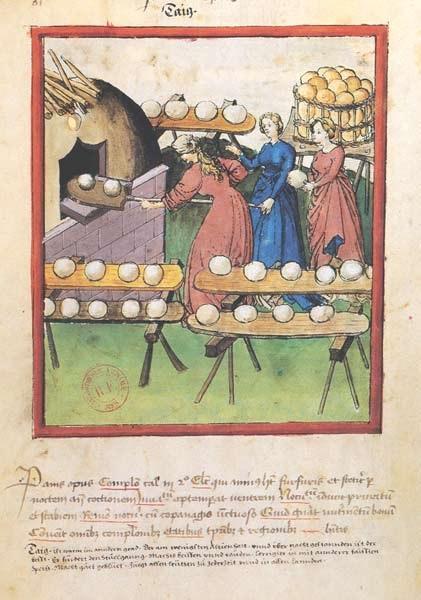

Dans les cuisines, de nombreuses céramiques peuvent être retrouvées, car elles ont été utilisées pour les préparations de repas et la cuisson des mets. On peut y ajouter les ustensiles utilisés pour la fabrication des fromages, terrines, etc...

A Blandy, les premières cuisines ont livré beaucoup de céramiques, oules et cruches à pâte blanche et à décor flammulé des XIIe-XIIIe siècles. Une lèchefrite du XIVe siècle a été retrouvée dans un puits. Dans les cuisines des XVe-XVIe siècles, des coquemars étaient les pots à cuire dans la cheminée. Des tèles à lait et des faisselles sont utilisées pour la fabrication du fromage. On utilise aussi des poêlons en terre cuite glaçurée.

On n'a pas retrouvé de vaisselle métallique, chaudrons, poêles, ni d’éléments de cheminées : anneaux, crochets, pinces, chenets, trépieds, crémaillères à dents, tisonniers, pinces, pelles à feu, grils, etc… On n’y a pas retrouvé non plus de déchets alimentaires (ossements d’animaux, coques ou noyaux de fruits) : ceux-ci étaient certainement jetés dans les fossés ou les latrines, qui servaient de dépotoir.

AUTEURS

Auteur

Marie-Claire Coste

Médiateur du Patrimoine

Château de Blandy-les-Tours

Bibliographie

- Château-Thierry, les cuisines seigneuriales, Archéologie en Picardie, (Aisne) 1998, DRAC Picardie

- D. ALEXANDRE-BIDON, Les cuisines des châteaux, apport des de l’iconographie à la lumière de l’archéologie, dans A.M. Cocula, M. Combet, Le château au quotidien : les travaux et les jours, Bordeaux, 2008,

- F. BLARY et V. DUREY-BLARY, L’art culinaire dans un château aux XIVe et XVe siècles. L’exemple de Château-Thierry (Aisne). Dans L’innovation technique au Moyen Age. Actes du Vie congrès international d’archéologie médiévale (octobre 1996), Errance, Paris, 1998.

- A.M. COCULA et M. COMBET, Le château au quotidien : les travaux et les jours, Bordeaux, 2008. Les cuisines ducales, dans Un Palais et un musée emblèmes de la Bourgogne, Dijon

- C. CHEDEAU et S. JUGIE, Itinéraires du Patrimoine, le Palais des ducs et des Etats de Bourgogne, Editions du Patrimoine, 2007, 88 p. Jean-Michel POISSON (dir.) : Le château médiéval, forteresse habitée, XIe-XVIe siècle, Archéologie et histoire. Perspectives de la recherche en Rhône-Alpes, Documents d’Archéologie française, Ed. Maison des Sciences de l’Homme, n° 32, Paris, 1992.

- A. RENOUX, (dir.) Aux marches du palais » Qu’est-ce qu’un palais médiéval ? Actes du VIIIe congrès international d’Archéologie médiévale (Le mans) 9-11 septembre 1999, le Mans, 2001.

- A. RENOUX (dir.), Palais royaux et princiers au Moyen Age. Publications de l’Université du Mans (et CNRS, LHAM), Actes du colloque international tenu au Mans en octobre 1994 (Le Mans) 1996

- A. SALAMAGNE, F. AUTRAND, Jean-Yves RIAULT, Annie CHAZELLE, Palais aux temps de Jean de Berry, Université François Ravelais, Tours, 2010.

- A. SALAMAGNE, J. KERHERVE, G. DANET, F. GOULARD, Châteaux et modes de vie au temps des ducs de Bretagne (XIIIe-XVIe siècle), Université François Rabelais, Tours, 2013.

- E. SIROT : Allumer le feu, Cheminée et poêle dans la maison noble et au château du XIIe au XVIe siècle, Espaces médiévaux, Picard, 2011.